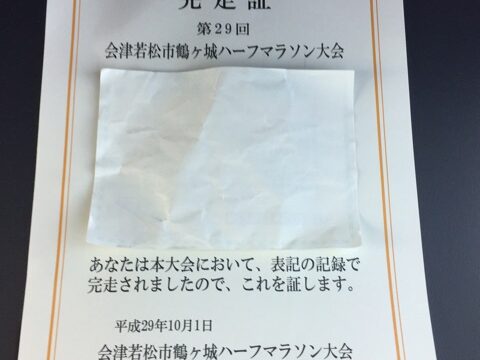

【会津鶴ヶ城ハーフ】ノスタルジックな町筋を歩く …会津若松市鶴ヶ城ハーフ2017旅ラン日記(4・了)

会津若松市鶴ヶ城ハーフの旅ラン日記は、ようやく最終回に着きました。最後のテーマは、会津のまちの風景です。

<連載テーマ>

【1】大会のようす★

【2】会津の銘品とプライスレスな宝物~会津みやげ★

【3】城下町でのんびりコーヒーブレイク~会津カフェ&ごはん★

【4】ノスタルジックな町筋を歩く~会津まちあるき★

会津の城下町を歩く

1泊2日の旅ランで、当初は鶴ヶ城と会津藩校日新館を見学する予定でしたが、時間が足りなかったのと体調を考慮して、あきらめました。

せめて会津の城下町を少しでも歩いてみたいと思い、1日目は宿泊先に荷物を預けてから、2日目は大会の後に少し歩くことにしました。

本町通り

会津若松駅から野口英世青春通りへと延びる通りを歩きました。町並みから、蔵造りの建物、町屋など歴史情緒が感じられます。

まちのパン屋さん。

インテリアショップ。

年季の入った民芸品。

趣ある古民家は…

雀荘?

若松食堂。レトロな佇まい。

ソースかつ丼の発祥のお店とか。

スタンドバー銀座九丁目。東京には“九丁目”はないです。

唐突にキカイダー。ガッツポーズ!

会津のライブハウス?

会津のパリピが行き交う階段?

歴史系のゲーマーにはおなじみの蒲生氏郷公と鶴ヶ城。

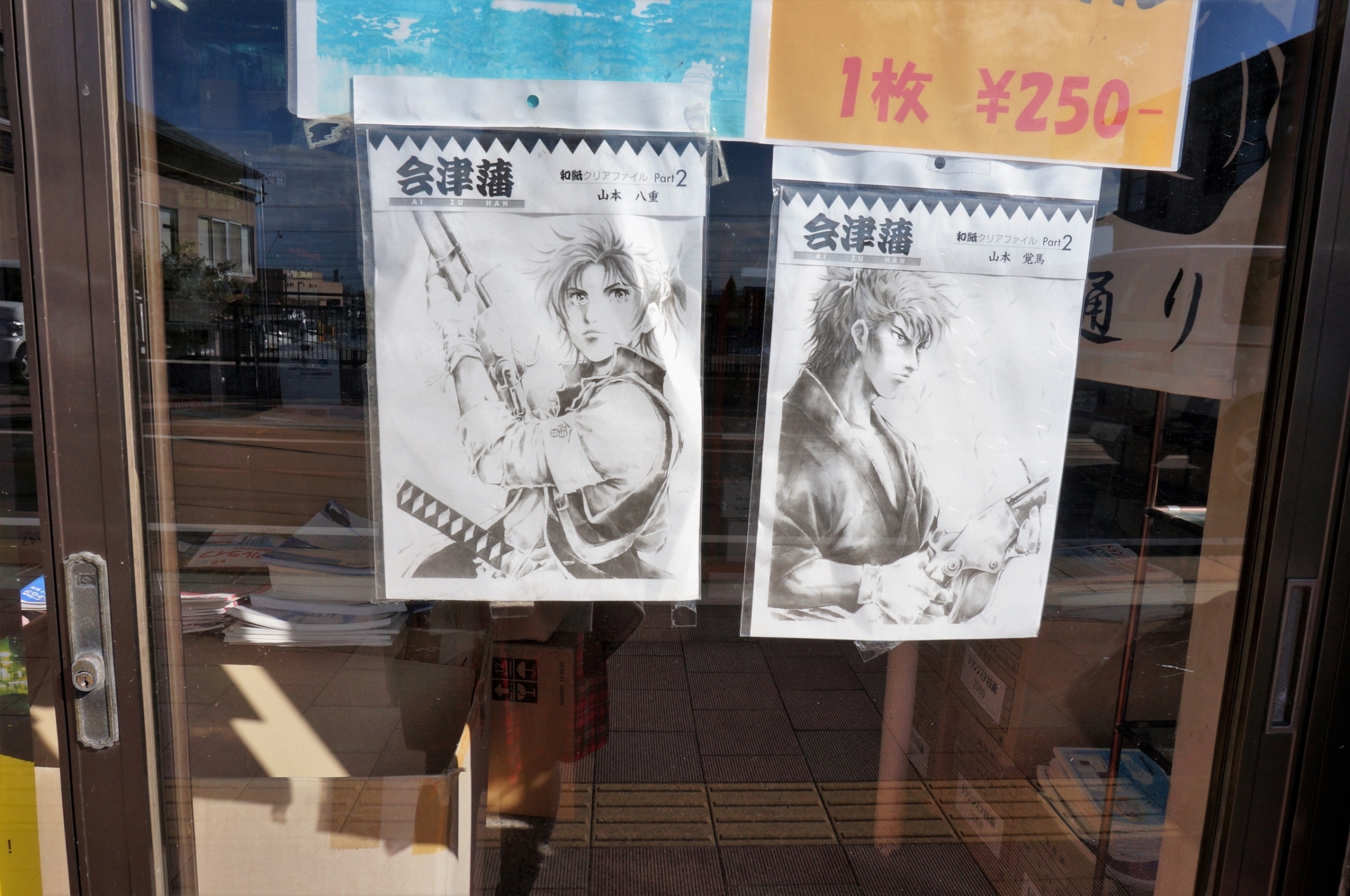

若い人には幕末のほうが人気?

野口英世青春通り

野口英世ゆかりの地に延びる落ち着いた街並みが魅力。

野口英世青春記念館・会津壱番館。ランニング姿のお客さんが多数。

漆黒の壁がシックで趣深い。

蒲生氏郷公墓所

織豊期に活躍した会津92万石の領主、蒲生氏郷公(1556-1596)の墓所。京都・大徳寺黄梅院(墓所は非公開)にも墓所があります。

蒲生氏郷とは…

会津在籍の約6年の間、豊臣体制のもとで仙台の伊達政宗を牽制しながら、故郷の近江日野より漆器職人や酒造りの職人を呼び、会津の産業振興に努めた為政者。

享年40という早世ではあったものの、武人、内政者、文化人として、数多くの功績を残しています。

●小牧・長久手の戦いの先鋒

豊臣秀吉方の最前線で活躍。ちなみに三番手として後の大茶人、古田織部も参陣。

●東北の城づくりに尽力

二本松城や白石城などに先進的な土木技術を取り入れていたことが、近年の調査でわかってきたようです。

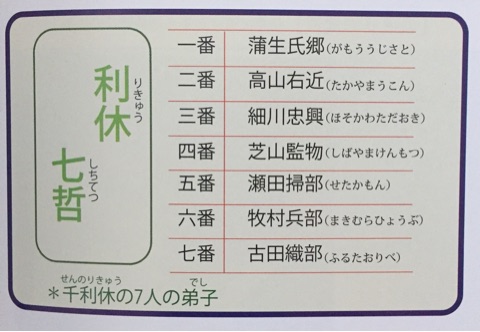

●千利休の一番弟子

秀吉に自刃を命ぜられた千利休の次男、少庵を庇護。鶴ヶ城内に少庵が創ったといわれる茶室があります。

茶人としてだけではなく、千家の血筋を守った功績も大きく、のちに「利休七哲※」の筆頭として挙げられました。※諸説あり。

※『図解入り やさしい会津の歴史』より

●和歌や漢詩をたしなむ風雅人

氏郷公のいくつか前の代に和歌の素養の豊かな当主がいて、京都の公家たちとの交流が活発だったとか。その血筋を引き継ぎ、和歌を好んで詠み、漢詩もつづったそうです。

墓所に辞世の歌碑があります。

限りあれば吹かねど花は散るものを心短き春の山風

わが身と世のはかなさが凝縮された一首です。

茶のたしなみも歌詠みも当時の武将の基礎教養ですが、とりわけこの会津の明主は、評価が高かったようです。

旅ランと歴史紀行

一昨年から自然に始めた“歴史と旅ラン”。![]()

![]()

第1弾(2015-17年)は、名古屋、富山、熊本、兵庫尼崎と、戦国大名・佐々成政公の出生から終焉までをマラソン大会も交えて辿りましたが、第2弾は、蒲生氏郷公の足跡をじっくり追うことにしました。

会津の旅ランをきっかけにいろいろな側面を知り、とても興味がわきました。会津に始まり、滋賀、三重松阪、佐賀、京都……。

将来は氏郷公ゆかりの地の大会にも出てみたいです。

旅のテーマとして戦国期の人物が続きますが、私はいわゆる“戦国オタク”ではありません(幕末オタクでもなく)。

洋の東西、時代を問わず、「これは何だろう?」と思った歴史上の人物や事件について、残された書き物などから読み解く。

そして、地図を持って現地を訪ねて、いろいろな可能性を探りながら史実に限りなく迫ってみる。

そこに、歴史の奥深さ、面白さを感じます。

今度会津を訪れるときは、鶴ヶ城も日新館もじっくり回って、温泉でゆっくり過ごしたいです。

*******

長文、駄文を最後までお読みいただきありがとうございました。次の旅ランは、3月の名古屋。プランを楽しく考え中です。